無垢材は、自然の温もりや美しい木目を活かした人気の素材です。しかし、その魅力の裏には「高コスト」「メンテナンスの手間」「品質のムラ」といったデメリットも存在します。知らずに取り入れてしまい、「こんなはずじゃなかった…」と後悔する方も少なくありません。

本記事では、「無垢材のデメリットを徹底解説後悔しないための知識と対策を紹介」というタイトルで、無垢材の代表的なデメリットと、それを防ぐための具体的な対策まで詳しく解説します。無垢材の導入を検討している方、自然素材の家づくりに興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

無垢材のデメリットを理解するために知っておきたい基本情報

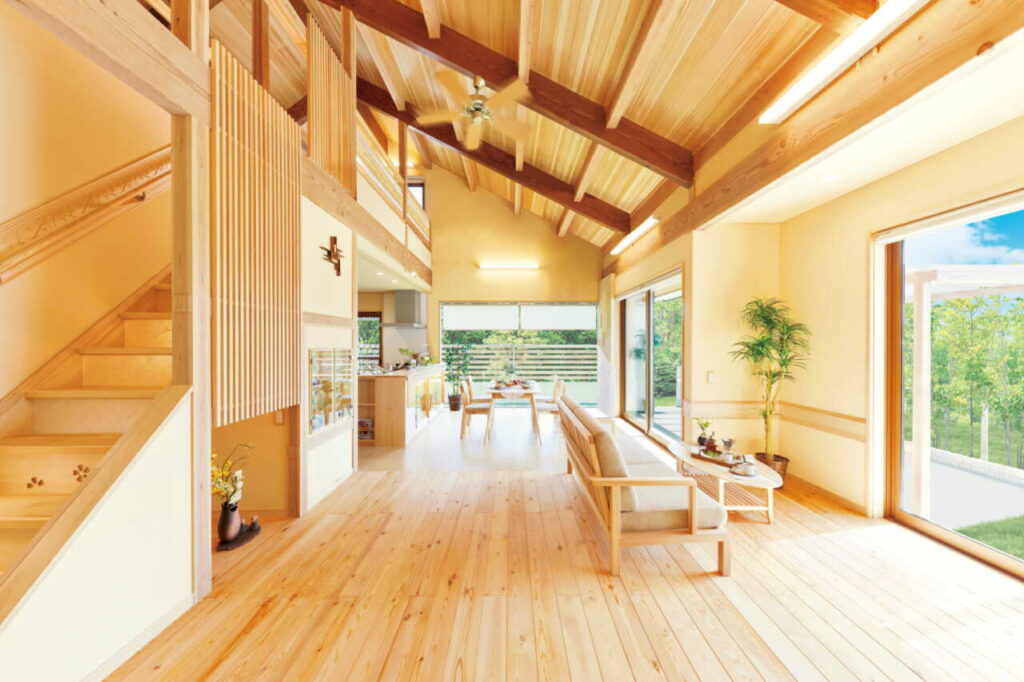

無垢材は自然素材ならではの温かみや風合い、美しい木目が特徴で、多くの住宅や家具に採用されています。しかし、その一方で無垢材ならではのデメリットも存在し、きちんと理解しないまま取り入れると、後悔する結果にもつながりかねません。ここでは無垢材を選ぶ際に押さえておきたい基本情報について詳しく解説します。

まず、無垢材とは何かを正しく理解しましょう。無垢材は、天然木から切り出した一枚板をそのまま加工した材料です。合板や集成材のように接着剤で複数の木片を貼り合わせているものではありません。よって、自然のままの美しさや木の個性をそのまま楽しめるという大きなメリットがあります。しかし、これは同時に自然素材ならではの弱点が存在することを意味します。

無垢材の最大の特徴は「調湿作用」がある点です。木は伐採後も呼吸を続けており、周囲の湿度に合わせて水分を吸ったり吐いたりします。そのため、室内の湿度を自然に調整してくれる役割も果たします。しかし、この特性が逆に「収縮・膨張・反り」といったトラブルを引き起こす原因になることも少なくありません。特に日本のように四季があり、湿度差が大きい地域では、木材の変化が顕著に表れるため注意が必要です。

また、無垢材は一本一本が天然素材のため、同じ樹種であっても木目や色味が異なります。これは「世界に一つだけのデザイン」として魅力的に感じる方も多い反面、「イメージと違った」「統一感が出ない」といった後悔につながるケースもあります。特に、家具やフローリングなど広い面積に使用する場合には、完成したときの全体バランスをイメージしておくことが重要になります。

さらに、無垢材の施工には高い技術力が求められます。乾燥が不十分だった場合や、湿度管理が甘いまま施工すると、後々大きなトラブルになりかねません。素人では判断が難しいため、信頼できる業者や職人に依頼することが大切です。特にフローリングなどの大面積施工では、職人の技術が如実に現れます。木の特性を理解し、無垢材に適した施工ができるかどうかが、耐久性や見た目の美しさを左右するのです。

まとめると、無垢材はその自然の美しさと機能性が魅力の反面、自然素材ならではのデメリットやリスクを抱えています。後悔しないためには、「無垢材とはどういう素材なのか」をしっかり理解したうえで、「施工の難しさ」「湿度による変形リスク」「仕上がりのムラ」を考慮した選択が求められます。無垢材のメリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットまで理解したうえで、自分のライフスタイルや好みに合った使い方をすることが、後悔しない無垢材選びのポイントと言えるでしょう。

無垢材の魅力について詳しく解説した記事をご用意しております。一度お読みください。

関連記事:無垢材の魅力を徹底解説!無垢材のお手入れ方法もご紹介

無垢材のデメリットにはどんなものがあるのか詳しく解説

無垢材の魅力に惹かれる一方で、「こんなはずじゃなかった」と後悔する人が多いのも事実です。その理由は、無垢材ならではのデメリットをきちんと理解せずに取り入れてしまうからです。ここでは、代表的な4つのデメリットについて詳しく解説します。事前に把握しておくことで、後悔のない選択ができるでしょう。

品質にムラがあり仕上がりに差が出ることがある

まず一つ目のデメリットは「品質のムラ」です。無垢材は自然素材であるがゆえに、一本一本が異なります。木目の出方、節の位置、色味、硬さすら違うことも珍しくありません。

たとえば同じ樹種を選んだとしても、木の育った環境や切り出す場所によって大きな差が出ます。そのため、完成した際に「思っていたイメージと違う」「色味や風合いにバラつきがある」と感じることがあります。特に広い面積で使うフローリングや家具では、このバラつきが目立ちやすくなるため注意が必要です。

また、ネットやカタログで見た理想のイメージ通りにはならない可能性が高いことも理解しておきましょう。実際に施工された現場を見学することや、サンプルを取り寄せて確認するなど、事前のチェックが非常に重要です。無垢材の「一点物」という魅力は、時に「不揃い」や「統一感のなさ」というデメリットにもなり得ることを覚えておきましょう。

湿度変化による変形リスクが高いことに注意

次に大きなデメリットとして挙げられるのが「湿度による変形リスク」です。無垢材は生きている素材と言われ、空気中の水分を吸ったり吐いたりして呼吸を続けます。これが無垢材ならではの快適な空間を生む反面、膨張や収縮、反りといった問題を引き起こします。

たとえば梅雨時や夏場は湿度が高いため木が膨張し、逆に冬場の乾燥時には収縮します。この収縮と膨張の繰り返しが、フローリングの隙間や反り、割れにつながるのです。特に日本のように四季があり、湿度差の激しい地域ではこの影響を受けやすくなります。

設置場所や環境によっては、大きく反ってしまい扉が閉まらなくなるケースや、フローリングの床鳴りがひどくなることも。こうしたトラブルを避けるためには、乾燥や施工技術が非常に重要となります。素人では対応しきれない部分でもあるため、施工実績の豊富な業者に依頼することが重要です。

経年変化による色合いや質感の変化が起こる

三つ目のデメリットは「経年変化」です。無垢材は時が経つごとに色味や質感が変わります。これを「味わい深さ」「経年美」と好意的に捉える方も多い一方で、「最初のままの色を保ちたい」「明るい色味を維持したい」という方にとっては大きなデメリットとなります。

特に日当たりの良い場所や、頻繁に触れる場所では、紫外線や手垢による変色が進みやすく、数年で全く違う色合いになることもあります。例えば、明るいナチュラルなトーンで施工した床が、数年後には濃い茶色に変化してしまったという例も少なくありません。

経年変化を防ぐ完全な方法はなく、定期的なメンテナンスや、あらかじめ変化を見越した設計・色選びが求められます。「新品同様の状態を保ちたい」という人には、無垢材は向かない素材であることをしっかり理解しておくべきでしょう。

カラーや木目の不均一さが気になることがある

最後に「カラーや木目の不均一さ」です。これは無垢材ならではの特徴でもあり魅力ですが、デメリットにもなり得ます。無垢材は同じ樹種でも、色の濃淡や木目の出方が異なり、それが味わいとなる反面、施工後に「イメージと違った」と感じる大きな要因になります。

例えば、リビングのフローリング一面に使った際、「場所によって色が違う」「節が目立つ部分がある」といったことはよく起こります。また、インテリア全体の統一感を重視する方には、この「ばらつき」が大きなストレスになることも。

無垢材の個性を楽しめるかどうかは、素材選びの重要なポイントです。「無垢材だから仕方ない」と割り切れる人でなければ、後々後悔する可能性が高くなります。無垢材特有の不均一さをデメリットとして捉えるか、個性として受け入れるかを事前に考えておく必要があるでしょう。

無垢材のデメリットを防ぐために必要な知識と技術とは

無垢材は自然の温もりや美しさを感じられる魅力的な素材ですが、それゆえに扱いが難しい素材でもあります。無垢材特有のデメリットを抑え、長く快適に使い続けるためには、正しい知識と高度な施工技術が不可欠です。このセクションでは、無垢材の魅力を最大限に引き出すために必要な知識や技術について詳しく解説します。

まず押さえておきたいのが、無垢材は「生きた素材」であるという点です。施工された後も木は湿度に反応し続けるため、設計段階からその特性を十分に理解したうえで計画を立てる必要があります。特に、木の膨張や収縮を見越した施工は必須です。具体的には、フローリングの施工時に木の動きを計算してわずかに隙間を設けたり、壁材の場合は木の伸縮を逃がすためのスペースを確保したりと、細かい配慮が求められます。

次に重要なのが、「乾燥処理」の技術です。無垢材は施工前にしっかりと乾燥させなければ、施工後に大きく収縮・変形してしまうリスクがあります。理想は、含水率を12%以下まで落とした材料を使用すること。しかし、この乾燥工程は非常に手間がかかるうえ、管理が難しく、業者の技術力や知識が如実に現れるポイントでもあります。安価な無垢材の場合、この乾燥が不十分なことが多いため、施工後のトラブルの原因になることも少なくありません。

さらに、施工する職人の技術も非常に重要です。無垢材の性質を理解せず、通常の合板や複合フローリングと同じ感覚で施工してしまうと、数年後には反りや割れ、隙間といった問題が発生する可能性が高まります。特に床材の場合は、下地の処理から接着剤の選定、釘打ちの位置まで細心の注意が必要になります。経験豊富な職人による施工であれば、こうしたリスクは最小限に抑えられるでしょう。

また、無垢材を美しく保つためには、施工後のメンテナンスも不可欠です。表面の保護として、オイルやワックスによる定期的な塗布が求められます。これにより、木の呼吸を妨げずに汚れや水分から守ることができ、無垢材本来の美しさを長持ちさせることが可能になります。特にフローリングやカウンターのように日常的に触れる部分は、年に1~2回のメンテナンスを心がけましょう。

最後に、設計段階での素材選びも大切なポイントです。無垢材と一口に言っても、その種類は非常に豊富で、樹種によって硬さや耐久性、見た目の印象が大きく異なります。例えば、比較的硬くて傷がつきにくいナラやオーク材は床材に向いていますが、柔らかく温かみのある杉や桧は内装材に適しています。使用する場所やライフスタイルに合わせて、適切な樹種を選ぶことが、後悔しない無垢材選びにつながります。

このように、無垢材のデメリットを回避し、素材の良さを最大限に活かすためには、「素材」「施工」「メンテナンス」すべての工程で専門知識と技術力が求められるのです。逆に言えば、これらのポイントさえ押さえれば、無垢材は長く愛される魅力的な素材になります。無垢材に挑戦する際は、信頼できるプロに相談しながら、しっかりとした準備を整えることが何より大切です。

有限会社ひかり不動産は夢ハウスビジネスパートナーです。

『木のひらや』をはじめ『自由設計』『郷の家』『tsumiki』『リセット住宅』を取り扱っています。

自然素材の注文住宅やリフォームのご相談はお気軽にどうぞ。

無垢材のデメリットで特に多いコストとメンテナンスの悩み

無垢材を取り入れる際、多くの人が頭を悩ませるのが「コストの高さ」と「メンテナンスの手間」です。無垢材は魅力的な素材ですが、その分どうしても費用や手入れの負担が大きくなります。ここでは、具体的なコスト面の注意点と、メンテナンスの難しさについて詳しく解説します。

自然素材のためコストが高くなるケースが多い

無垢材の一番のハードルは、やはりコスト面でしょう。自然素材である無垢材は、人工的に大量生産できる合板や複合フローリングと違い、一本一本の木を加工する手間がかかります。そのため、材料費そのものが高くなるのはもちろん、加工や施工にも高い技術が求められるため、人件費も上乗せされます。

例えば、一般的な合板フローリングなら1㎡あたり数千円で済むところ、無垢材になると1㎡あたり1万~2万円、場合によってはそれ以上かかることも珍しくありません。さらに、木の種類によっても大きく価格が異なり、人気の高いウォールナットやブラックチェリーなどは、特に高額になります。

加えて、無垢材はその特性上、施工の手間がかかるため、工期が長引く可能性もあります。乾燥処理が不十分なまま施工すると後々トラブルになりやすいため、しっかりとした管理下で時間をかけた施工が必要になります。この工程の違いが、結果的に施工費用にも影響を与え、総コストが膨らんでしまうのです。

「自然素材の家に憧れる」「長く住みたいから無垢材を使いたい」と考える人は多いですが、現実問題として予算との兼ね合いが大きな課題になります。無垢材を取り入れる場合は、初期費用が高くなることを念頭に置き、部分的に採用するなど、予算調整を考えることが重要です。

さらに、無垢材は施工後も経年変化やメンテナンスの必要性から、ランニングコストがかかる素材です。最初だけでなく、長期的な視点でのコスト計画をしっかり立てておくことが、後悔しない無垢材選びのポイントと言えるでしょう。

そんな近年人気の自然素材の家について解説しています。一度お読みいただければと思います。

関連記事:自然素材の家とは?メリット・デメリットや人工との違い、家づくりのポイントを解説

無垢材のデメリットを考慮した上での部位別注意点を解説

無垢材は場所によって、抱えるデメリットや注意点が異なります。施工する部位ごとに特性を理解し、適切に対策することが後悔しない無垢材選びにつながります。ここでは特にトラブルの多い「床・カウンター」「外壁・天井」について具体的に解説します。

床やカウンターは特にキズ・シミに注意が必要

無垢材を使用する箇所で最も人気が高いのが「床」や「カウンター」です。しかし、この場所は無垢材のデメリットが特に顕著に現れやすい箇所でもあります。

理由は明確で、床もカウンターも生活の中で直接手足が触れる頻度が非常に高いためです。フローリングの場合、日々の歩行や家具の移動によってキズがつきやすく、さらに水や油がこぼれればすぐにシミになります。カウンターも同様に、料理や飲み物の置き場として使われるため、水や油、調味料などの液体汚れにさらされやすい環境です。

実際、「せっかく無垢材の床にしたのに、数年でキズだらけになってしまった」「カウンターの一部に輪ジミができて取れない」という声は非常に多く聞かれます。無垢材は水分を吸いやすい性質があるため、一度ついたシミは深く浸透し、完全には取れないケースも少なくありません。

では、どうすればいいのか?結論としては、最初から「オイル塗装」や「ウレタン塗装」などで表面をしっかり保護することが効果的です。特に水や油が頻繁に使われる場所では、撥水性の高い塗装を選ぶことが、無垢材の美しさを長持ちさせるコツです。また、定期的なメンテナンスも重要で、年に1~2回は専用のオイルやワックスで保護層を補強していきましょう。

生活スタイルによっては、無垢材の全面使用ではなく、キズや汚れのつきやすい場所だけ他素材を併用する選択肢もあります。見た目の美しさと実用性のバランスをしっかり考えることが、後悔しないための重要なポイントです。

外壁や天井は変形リスクも高くメンテナンス性が重要

次に注意したいのが、「外壁」や「天井」といった場所です。これらの部位は、無垢材ならではの風合いや高級感が非常に映える部分ですが、その反面、湿度や気温、紫外線といった外的要因をダイレクトに受けやすいため、リスクも大きくなります。

特に外壁は、季節や天候の影響をまともに受けるため、無垢材の特性が悪い形で現れることが多い箇所です。雨風や紫外線、乾燥と湿潤を繰り返す環境下では、無垢材の収縮・膨張が激しくなり、反りや割れが起こることは珍しくありません。さらに、表面の劣化も早く、数年で色あせや腐食が目立ち始めることもあるでしょう。

天井も同様に、温度や湿度の影響を受けやすい部位です。特に室内での使用であっても、結露などの水分が原因でシミや変形が起こることがあります。天井は視線に入りやすいため、一度劣化が進むと部屋全体の印象を損ねてしまうリスクが高い場所です。

こうしたデメリットを防ぐためには、まず外壁や天井に使用する木材の樹種選びが非常に重要です。耐候性・耐水性の高い樹種を選ぶことで、劣化スピードを遅らせることができます。また、防水・防腐処理をしっかり施したうえで、定期的なメンテナンスを行うことも必須です。

さらに、設計の段階で、軒を深くして雨や直射日光の影響を減らすなど、環境への配慮を施すことも効果的です。初期コストはかかりますが、長期的な視点で見れば無垢材の美しさを維持しやすくなります。

結論として、無垢材は「使う場所によってリスクが大きく変わる」素材だということをしっかり理解しておく必要があります。床やカウンター、外壁や天井、それぞれの部位ごとにリスクを想定し、適切な素材選びや施工、そしてメンテナンスを行うことで、無垢材のデメリットを最小限に抑えられるでしょう。

無垢材のデメリットを回避するためのおすすめ対策

無垢材には確かにデメリットが存在しますが、正しい知識と対策を講じることで、そのリスクを大きく軽減できます。ここでは、無垢材を取り入れる際に実践したい具体的な対策方法を詳しくご紹介します。後悔しない無垢材の活用法を知ることで、快適な暮らしが実現できるでしょう。

無垢材のお手入れ方法についてはこちらでご確認いただけます。

表面保護処理でキズ・シミを防ぐ

まず、無垢材のデメリットの中でも特に悩みが多い「キズ」や「シミ」への対策として有効なのが、表面保護処理です。無垢材はそのままだと水や油を吸い込みやすく、生活の中でどうしても汚れや劣化が進んでしまいます。

そこで有効なのが、施工時に「オイル塗装」や「ウレタン塗装」を施すことです。オイル塗装は無垢材の自然な風合いを残しつつ、内部まで浸透して保護してくれるため、木の呼吸を妨げずにキズや汚れから守ってくれます。さらに耐水性や撥水性を高めたい場合は、表面に膜を作るウレタン塗装が効果的です。

加えて、定期的なメンテナンスも非常に重要です。無垢材は使えば使うほど味わいが増す一方で、放置すると劣化が進むため、年に1~2回のメンテナンスを心がけましょう。専用オイルやワックスで保護層を補強することで、美しさを保ちながら耐久性を向上させることが可能です。

適切な樹種選びと設計でトラブルを未然に防ぐ

次に、無垢材のデメリットを回避するためには、使用する樹種選びと設計段階での工夫が欠かせません。無垢材と一口に言っても、樹種によって硬さや耐久性、収縮のしやすさなどが大きく異なります。

例えば、ナラやオークなどは比較的硬く、キズが付きにくいため床材に適しています。一方、杉や桧は柔らかく温かみがありますが、キズが付きやすいため、使用する場所を選ぶ必要があります。部位ごとに最適な樹種を選定することで、無垢材特有のリスクを大幅に減らすことができます。

また、設計の段階から無垢材の収縮や膨張を考慮した施工計画を立てることも重要です。たとえば、フローリングであれば板と板の間に伸縮を吸収するスペースを設けたり、外壁の場合は軒を深くするなど、物理的な工夫を加えることで、後々のトラブルを防ぐことが可能です。

信頼できる施工業者に依頼し技術力で差をつける

さらに、無垢材のデメリット回避において最も大切なのは、技術力の高い施工業者に依頼することです。無垢材の扱いには専門知識と高度な技術が必要不可欠であり、経験の浅い業者が施工すると、反りや割れなどのトラブルが起きやすくなります。

実績のある工務店や、無垢材施工の専門業者を選ぶことで、施工中のミスを防げるだけでなく、最適な材料選びやメンテナンス方法のアドバイスを受けることもできます。施工後のアフターサービスや定期点検がある業者を選ぶことで、長期間安心して無垢材を使い続けられるでしょう。

無垢材のデメリットを知って後悔しないために押さえるべきポイント

無垢材は確かに魅力的な素材ですが、特有のデメリットが存在します。そのため「思っていたのと違った…」と後悔する人も少なくありません。後悔しないためには、どんなリスクがあるのかを事前に把握し、適切な対策を講じることが重要です。

まず押さえるべきポイントは「無垢材は完璧な素材ではない」という認識を持つことです。無垢材は自然のものだからこそ、木目や色合いに個体差があり、湿度変化による膨張・収縮は避けられません。そうした「不均一さ」や「経年による変化」まで含めて楽しめるかどうかが、後悔しない選択につながります。

また、無垢材の弱点を補う設計・施工・メンテナンスの知識も必要です。施工業者選びはとても重要で、無垢材の扱いに慣れていない業者に依頼すると、反りや割れなどのトラブルが起こりやすくなります。経験豊富な業者を選び、下地処理や湿度管理をしっかりしてもらいましょう。

さらに、メンテナンスの手間も「覚悟」しておくことが大切です。無垢材は使うほど味わいが増しますが、放置すれば劣化する素材でもあります。オイルメンテナンスやワックスがけを年に数回行う手間を惜しまない覚悟が、後悔しないための大きなポイントになります。

結論として、無垢材は自然の風合いと美しさを楽しむための素材です。その一方で、工業製品のような均一性やメンテナンスフリーを求める人には不向きかもしれません。無垢材の「メリット・デメリット」を正しく理解し、「自然素材との付き合い方」を考えることこそが、後悔しない無垢材選びの第一歩となるでしょう。

無垢材のデメリットを理解して後悔しない家づくりを目指そう

無垢材は、自然が生み出した唯一無二の美しさと心地よさを持つ魅力的な素材です。しかしその反面、デメリットやリスクも存在するため、しっかりとした理解と準備が必要です。

無垢材のデメリットとしては、湿度変化による反りや収縮、傷や汚れが付きやすいこと、そしてメンテナンスの手間などが挙げられます。こうした特性を「想定外だった」と感じるのではなく、「自然素材ならではの魅力」と受け止められるかどうかが、無垢材選びの大きな分かれ道となるでしょう。

そのためには、専門業者との相談を重ね、施工やメンテナンス計画をしっかり立てることが重要です。自分や家族のライフスタイルに合わせて、どの部分に無垢材を使い、どこは別の素材を選ぶのか、バランスの良い設計を心がけましょう。

まとめると、無垢材の魅力は「自然と共に生きる楽しさ」にあります。多少の手間や不便さも含めて、自然素材ならではの味わいを楽しむ家づくりができれば、長く愛せる空間になるはずです。無垢材の特性を理解し、後悔のない選択をして、理想の住まいづくりを目指していきましょう。

有限会社ひかり不動産は、埼玉県美里町を中心に本庄市や児玉郡内の不動産の取り扱いと住宅建築を手掛ける創業50余年の地域密着企業です。土地や空家の買取りもお任せください。

住宅建築では、自然素材をふんだんに使用した注文住宅やリフォームを手掛けています。

投稿者プロフィール

-

有限会社ひかり不動産 代表取締役

宅地建物取引士 二級建築士

埼玉県美里町に生まれ育ち

1987年~1990年:住宅建築・不動産会社勤務

1990年~:有限会社ひかり不動産

2000年~現在:有限会社ひかり不動産 代表取締役

不動産・住宅建築業界一筋で業界歴35年超のベテラン

長年の経験と今まで培ってきた事 そして、こだわりのある

「自然素材の家づくり」について皆様にお伝えします

最新の投稿

不動産2025年4月15日空き家売却のベストな方法を知って将来のトラブルを未然に防ごう

不動産2025年4月15日空き家売却のベストな方法を知って将来のトラブルを未然に防ごう 家づくり2025年4月11日無垢材の種類の違いが丸わかり!木材選びに迷わないための完全ガイド

家づくり2025年4月11日無垢材の種類の違いが丸わかり!木材選びに迷わないための完全ガイド 不動産2025年4月8日空き家売却における税金の基礎から特例までをわかりやすく解説

不動産2025年4月8日空き家売却における税金の基礎から特例までをわかりやすく解説 家づくり2025年4月4日家づくりの流れを完全攻略!家づくり初心者でも安心して進められるステップガイド

家づくり2025年4月4日家づくりの流れを完全攻略!家づくり初心者でも安心して進められるステップガイド